喬丹打敗“喬丹”,是對中國品牌的警鐘

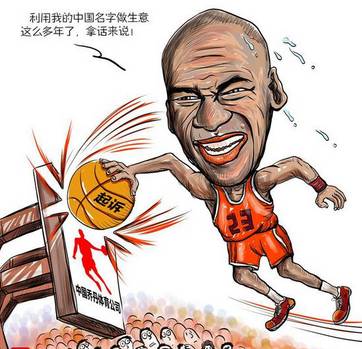

與以往不同的是,這次蓋帽的對象并非籃筐下的對手,而是中國的體育運動品牌——體育。12月8日,最高人民法院對“喬丹”商標爭議行政糾紛系列案公開宣判,爭議商標“喬丹”的注冊損害了邁克爾·喬丹的在先姓名權,違反了商標法,應予以撤銷。

從2012年首次提出申請至今,這場商標拉鋸戰已經持續了4年。曾經承載著幾代人籃球記憶的國際籃球巨星,在為自己“正名”的維權路上卻并不平坦,他針對喬丹體育侵害其姓名權的訴訟被多次駁回。判決出來后,喬丹本人通過媒體發表聲明,稱“非常高興看到最高人民法院認可了我保護自己名字的權利。”

雖然此前喬丹體育一直否認對“喬丹”品牌名稱和商標的借鑒,但這并無法改變其“侵權”形象。該品牌一度依靠飛人喬丹的名氣打開國內市場,躋身國產運動品牌前列。如今,最新的判決結果可能會讓喬丹體育同樣因為“喬丹”而陷入困境。

真假喬丹

看到喬丹體育的標志和產品,你是否也有一瞬間覺得,該品牌與另一個與喬丹有關的品牌“Air Jordan”存在某種聯系?或許這就是喬丹體育想要達到的效果。

“Air Jordan”(空中飛人)是1985年公司獲得授權推出的籃球板塊子品牌,以當時已經嶄露頭角的邁克爾·喬丹的名字命名。得益于在賽場上的出色表現,喬丹上世紀80、90年代開啟了長達數十年的傳奇生涯,成為國際籃球史上首屈一指的籃球巨星。同名品牌Air Jordan,也伴隨喬丹的個人名氣一同迅速崛起。

喬丹體育的故事,則始于2000年,福建晉江起家的丁國雄,將原來集體所有制的日用品廠改制,變更為喬丹體育用品有限公司,并于2001年申請注冊了“運動員左手運球”的運動員剪影式商標,這與Air Jordan產品上喬丹跳起扣籃的剪影商標十分相似。

打擦邊球的行為的確為喬丹體育省下了不少推廣費用。在那個國產運動品牌野蠻生長的時代,品牌形象要建立起來并從重圍中突破難之又難,比起競爭對手紛紛砸錢冠名賽事,喬丹體育借著邁克爾·喬丹的東風,在起跑線上就比旁人早邁出了一步。

不過喬丹體育在享受福利的時候,也承擔著隱患隨時會爆發的風險。除了產品外觀和Air Jordan極為相似,喬丹體育打動某些消費者的另一特點是低廉的價格。該品牌大部分籃球鞋價格處在300-400元之間,相比Air Jordan品牌產品動輒上千元的價格,更能吸引價格敏感型的消費者。

這也正是喬丹體育的短板所在。在市場擴張初期,低價可以迅速聚攏消費者,但是當新鮮感散去,人們只會留下產品價格低廉的印象,這對品牌來說無疑是一種損害。

此外,價格優勢在某些情況也會轉變成劣勢。低價往往會帶給消費者產品質量一般的聯想,同時,籃球鞋等科技運動產品的屬性,注定了企業需要長期投入研發,Air Jordan品牌母公司耐克每年花費在研發創新上的費用高達數十億美元。研發投入不足,產品核心競爭力下降,競爭門檻降低,在體育運動產品領域就很容易被后來者模仿甚至超越。從這個角度來說,喬丹體育雖然“學”到了Air Jordan的外觀,卻沒能學到精髓。

“喬丹”的煩惱

對于喬丹體育來說,被判定侵權只是個開始,更大的問題還在后面。

2011年末,喬丹體育計劃在次年3月底前掛牌上市,卻不料在第二年等來了邁克爾·喬丹的訴訟。由于深陷商標官司,喬丹體育上市計劃被擱置至今。但即便沒有喬丹的訴訟,根據公司披露的招股說明書顯示,彼時喬丹體育的情況也并不樂觀。

截至2011年上半年,喬丹體育存貨達到1.99億元,存貨占總資產比重也由2010年底的7.43%上升至9.4%。庫存問題之外,應收賬款也逐漸變為壓在喬丹體育身上的又一重擔。自2008年開始,喬丹體育的應收賬款金額逐年增加,與收入之比也由2008年的10.45%飆升至2011年的35.09%。

如果說不好看的業績尚可以靠經營彌補的話,那么品牌定位則是喬丹體育很難跳出的魔咒。

喬丹體育的擁躉并不全是熱血的籃球少年,隨著越來越多時尚、休閑的元素被賦予在產品之上,讓它不再是籃球鞋這么簡單。不過傳統籃球鞋與休閑運動元素結合的玩法,早已被行業巨頭玩得風生水起。國產一線運動品牌如、等相繼開辟了偏休閑、時尚類的產品線,幾乎處于同一價格區間的產品使得這一領域競爭更加白熱化;舶來品牌新百倫也憑借成熟的營銷手段在國內掀起了一股慢跑風潮。

在巨頭面前,喬丹體育的規模、品牌、價格、營銷等競爭手段基本處于劣勢。而且,喬丹體育雖然搭上了喬丹和Air Jordan的快車,卻沒想到也有翻車的時候。耐克雖然在銷售額上仍然把持著行業第一的寶座,但多種跡象表明,這位老大正在遭遇和安德瑪的猛烈攻擊。

Air Jordan更是如此。伴隨新一代籃球巨星的崛起,即使邁克爾·喬丹影響力猶在,也有光環衰退的一天,而喬丹體育依靠喬丹披上的華麗外衣,自然也穿不長久。

如今處處受困的喬丹體育只能固守在自己的腹地,即曾經賴以生存的三四線城市,這是中國大多數本土體育品牌的崛起之地。不過在競爭者眾多的情況下,守得一方凈土也并不容易。且不論國際中高端運動品牌也開始采取渠道下沉策略,正在將勢力范圍鋪向更廣闊的中國市場。

“喬丹”商標案雖然只是冰山一角,但它卻再次證明了一個事實:走仿冒和“山寨”捷徑,從他人手里竊來的,也終將失去,只有踏踏實實自我創新,才是中國制造和中國品牌的根本之路。這句警醒,值得其他“喬丹體育”共勉。

更多精彩內容,歡迎掃描下方二維碼關注官方微信!